小学5年のとき、チャールトン・ヘストンのファンだった母に

映画館へ連れて行ってもらい、この映画を観た。

前年は「十戒」を観て、スクリーンいっぱいに海が割れるシーンに興奮したが、

「ベン・ハー」の迫力や感動は、その比ではなかった。

主役のチャールトン・ヘストン。

肩幅が広く胸板は厚く、しかし苦難を受け、懊悩する役どころに共感する。

また、メッサラ役のスティーブン・ボイドは体格ではヘストンに劣るが、

憎々しげで居丈高な演技は、はまり役だった。

「ベン・ハー」の魅力は、達者な演技陣や驚異的なカメラワークにあるが、

ミクロス・ローザの音楽も、全編が本当に素晴らしい。

キリスト生誕を告げる女性コーラスの清浄な祝福の曲。

馬屋で三博士が詣でる場面では、同じ旋律を

弦と管楽器が軽やか、かつ穏やかに奏でる。

羊飼いが鳴らす角笛の音。

それが宙に消えると、一転してトランペットが高らかに鳴り、

高揚感溢れるメインテーマが始まる。

タイトル表示のあと、ミケランジェロの「アダムの創造」が現れ、

神とアダムとの指が触れあう一点にフォーカスしていく導入部は見事だ。

言うまでもなく、前半の山場はガレー船、後半のクライマックスは戦車競技だ。

しかし、ほかにも見どころはいくつもある。

ベン・ハーとメッサラが最初に再会した直後、槍をクロスした梁に投げ合うシーン。

2本の槍が共に刺さり、友情を確かめ合うこの場面は、豪快だが心暖まる。

ただ、ベン・ハーが拘束されたとき、すでに梁には槍はなく、憎しみだけが残る。

ベン・ハーが砂漠に引かれ、キリストが水を与えるシーン。

一杯の柄杓(ひしゃく)なのに、飲めども尽きぬ水量があるようにみえ、

ベン・ハーは充分に潤う。

そして、給水を邪魔しようとする隊長の前にキリストがすっくと立つと、

隊長は畏怖を感じて引き下がる。小気味よい場面。この隊長役が印象的。

ベン・ハーも、キリストのただならぬ出現に不思議な力を得る。

ここでメインテーマが高らかに奏でられるが、次の瞬間、ガレー船の場面に変わり、

しかも3年間が経過しているという演出が巧みだ。

映画の前半が過ぎ、胸が躍る間奏のオーケストレーションが終わると、

族長イリデリムがメッサラのところに賭け金を決めにやってくる。

この場面のヒュー・グリフィスの人を食った演技が、

アカデミー助演賞を決めたのではないか。

戦車競技には勝利するが、ベン・ハーは母妹が死んでおらず

不治の病に侵されていることを知り、苦悩は終わらない。憎しみが憎しみを呼ぶ。

この憎しみが、恋人エスターからの献身とキリストの奇蹟により

浄化されていく過程が終盤の見どころだ。

さて、同じヘントン主演の映画でも、

「十戒」が赤のイメージだとすると、「ベン・ハー」は青だ。

それは、主役ヘストンの衣装にちなむ。

モーゼはいつも赤いマントを身につけているが、

ベンハーの衣装は、高貴ながら白か茶が多い。

青の印象は、ひとえに戦車競技の開始前に羽織る、

コバルトブルーのマントからだ。

もうひとつ。

戦車競技で、メッサラの車輪についているドリルは、

原作(小学生の頃に読んだジュブナイル本)では、

ベン・ハーの戦車についていることになっていて、鼻白んだ覚えがある。

****

現代では、もはやCGを使わない史劇を撮ることはないし、

「ベン・ハー」のような、人間模様を大きなスケールで描くこともない。

ましてや、クラシカルな音楽を全編に多用した映画が創られることもない。

制作が1959年というのも象徴的だ。

60年代に入ると、映画制作も社会的、政治的な影響を受けざるを得なくなる。

単純な歴史劇、人間ドラマが成立しない時代に移っていくのだ。

映画界にとって、大作が観客に受け入れられ、

ドラマが真に息づいた、最後の幸せなときだったのかもしれない。

2016年2月28日日曜日

2016年2月21日日曜日

所有することの歓び 齋藤カオル 「もの想い」

自分の書斎に、南向きに机を置いている。

机に向かって左側は本棚、右側は白い壁である。

その壁に、メゾチントの版画を掛けている。

漆黒の背景のなか、若い女性が上半身を浮かび上がらせている。

彼女は、右に顔を向けていて、目を閉じ、うっとりとしている。

右側からは明るい光があたり、カーブを描いた広い額や、

筋が通りつんとした鼻を白く照らし、背景とのコントラストが鮮やかである。

髪は闇に溶け込んでいる。髪から半分見える耳には真珠のピアスが光る。

丸い頬に沿って薄い影ができていて、その影が、たっぷりした唇まで落ちている。

唇もつんとしていて、つややかに光っている。

両手は組まれ、それを右肩に置いて、丸い顎を両手の上に載せている。

顎から続く、なだらかな首の線も美しい。鎖骨のくぼみがほのかに官能的だ。

Vネックに半袖の黒い服。光があたってできる右袖のひだが、

柔らかで乾いた服地の感触を思わせる。

細い金属のブレスレットが左腕に光り、アクセントになっている。

絵の印象は、シンプルで、清楚で、モダンだ。

この絵は、齋藤カオル作、 「もの想い」。

生を受けて半世紀を経た記念に、絵がほしいと思い、偶然見つけた。

ひと目見て、とても気に入った。

値段も手ごろで、入手できたのは本当に幸運だったと思う。

机に向かっていて、ふと右を向けば、正面にその絵を見ることができる。

所有する歓びを、肌で感じる。

この絵の右側には、二見彰一のリトグラフ「青い夜」、

左側には織田義郎の彩色エッチングによる風景画が掛けてある。

いずれも大好きな絵だが、「もの想い」はやはり真ん中である。

机に向かって左側は本棚、右側は白い壁である。

その壁に、メゾチントの版画を掛けている。

漆黒の背景のなか、若い女性が上半身を浮かび上がらせている。

彼女は、右に顔を向けていて、目を閉じ、うっとりとしている。

右側からは明るい光があたり、カーブを描いた広い額や、

筋が通りつんとした鼻を白く照らし、背景とのコントラストが鮮やかである。

髪は闇に溶け込んでいる。髪から半分見える耳には真珠のピアスが光る。

丸い頬に沿って薄い影ができていて、その影が、たっぷりした唇まで落ちている。

唇もつんとしていて、つややかに光っている。

両手は組まれ、それを右肩に置いて、丸い顎を両手の上に載せている。

顎から続く、なだらかな首の線も美しい。鎖骨のくぼみがほのかに官能的だ。

Vネックに半袖の黒い服。光があたってできる右袖のひだが、

柔らかで乾いた服地の感触を思わせる。

細い金属のブレスレットが左腕に光り、アクセントになっている。

絵の印象は、シンプルで、清楚で、モダンだ。

この絵は、齋藤カオル作、 「もの想い」。

生を受けて半世紀を経た記念に、絵がほしいと思い、偶然見つけた。

ひと目見て、とても気に入った。

値段も手ごろで、入手できたのは本当に幸運だったと思う。

机に向かっていて、ふと右を向けば、正面にその絵を見ることができる。

所有する歓びを、肌で感じる。

この絵の右側には、二見彰一のリトグラフ「青い夜」、

左側には織田義郎の彩色エッチングによる風景画が掛けてある。

いずれも大好きな絵だが、「もの想い」はやはり真ん中である。

2016年2月13日土曜日

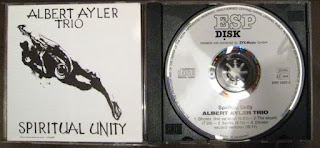

大地への祈りの叫び アルバート・アイラー「LOVE CRY」

ジャズは、20代の後半から聴き始めた。

何冊かのガイドから当てをつけて、CDを買うのだ。

当時、ネット環境はなく、店での試聴もほとんどなかったから、

買ってきて、自分の好みに合うかを判断するしかなかった。

巷でよく聴かれている盤から個性的なアルバムまで、色々と聴いた。

輸入盤で比較的安いから、という理由だけで選んだこともある。

聴くうちに、ピアノトリオがもっともしっくりきて、

なにが僕にとってモダンな演奏なのかが、だんだんわかってきた。

ただ、ジャズを語り始めるときに、まず外せないアルバムは、

ピアノでも、モダンな演奏でもない。

アルバート・アイラーの「LOVE CRY」だ。

中上健次の著作、「破壊せよ、とアイラーは言った」を学生時代に読み、

いずれ聴いてみたいと思っていた。

彼のそのアルバムがたまたま店にあったので、気軽に買ったのだ。

聴いて、仰天した。

中上著作を読んでいたので、暗く過激な演奏を想像していたのだ。

よい意味で、完全に裏をかかれた。

暗く過激だったのは中上健次であって、アイラーの音楽はまったく違っていた。

彼のサックスの音色には、突き抜けた明るさと自由がある。

伸び伸びとゆったりとして、深みがあるのだ。

その音は、広大な地平をどこまでも渡っていく。

アルバムは、別テイクを含めて11曲を含むが、

なんと言っても、最初の曲である「ラヴ・クライ」に尽きる。

大げさな表現は控えたいが、衝撃的な出会いだった。

冒頭、アルトサックスが大らかな叫びのように音を反復させ、

トランペットがこだまのようにシンクロする。

一瞬で祝祭的な気分になり、精霊や大地のイメージが湧く。

それだけの力強さがある。

サックスはアルバート、トランペットはドナルドの兄弟だ。

次の瞬間、異様な肉声が聴かれる。

アルバートがサックスから自前の声に切り替え、歌っているのだ。

異様ではあるが、大自然への祈りに似たその叫びは、

懐かしさをも感じさせる。ドナルドは、変わることなく協演する。

アラン・シルヴァのベース。その存在は、極めて重要だ。

バララン、ボロロンと、一挙に投げ出すように弾いて地鳴りを感じさせたり、

弓で弦を引っかき回すように、またはおどろに鳴らして不気味さを醸したり、

音階を上下に素早く移動し繰り返して夢幻性を出したり、

まさに自在な動きである。奇怪で呪術的な雰囲気作りが役割だ。

ミルフォード・グレイブスのドラムは、この曲の鼓動だ。大地は常に脈打つ。

アクセントのシンバルが、かすかな高揚を表現する。

また、楽隊や軍の太鼓を思わせるからか、衆の気配や賑やかさを感じる。

曲の最終部に、アルバートは再び肉声で歌う。

そして、常に従がったトランペットの音色が地平に消えると、

すべての生命が大地に回帰するのが感じられる。

4人で演奏しているとは思えない壮大さだ。

このアルバムは概して世評はよくない。

また、この曲はジャズなのか?、という疑問が湧くかもしれない。

ただ、4分足らずのこの曲が皮切りとなり、20代の終わりに、

アルバート・アイラーを何枚か聴くことになった。

中上健次が言ったとおり、激しく吹きまくる曲も多くある。

ただ、「LOVE CRY」で、あのように豊かな音色を奏でた人の演奏だ、

と思っていたからか、存外抵抗なく聴けた。

また、そういう音楽を欲していた時期だったのかもしれない。

けして、暗い音楽ではない。

30代に入り、子供たちの情操によくないとの理由で、

聴く機会がめったになくなった。

ただ、これらのアルバムには、独身気分の20代の自由さが横溢している。

何冊かのガイドから当てをつけて、CDを買うのだ。

当時、ネット環境はなく、店での試聴もほとんどなかったから、

買ってきて、自分の好みに合うかを判断するしかなかった。

巷でよく聴かれている盤から個性的なアルバムまで、色々と聴いた。

輸入盤で比較的安いから、という理由だけで選んだこともある。

聴くうちに、ピアノトリオがもっともしっくりきて、

なにが僕にとってモダンな演奏なのかが、だんだんわかってきた。

ただ、ジャズを語り始めるときに、まず外せないアルバムは、

ピアノでも、モダンな演奏でもない。

アルバート・アイラーの「LOVE CRY」だ。

中上健次の著作、「破壊せよ、とアイラーは言った」を学生時代に読み、

いずれ聴いてみたいと思っていた。

彼のそのアルバムがたまたま店にあったので、気軽に買ったのだ。

聴いて、仰天した。

中上著作を読んでいたので、暗く過激な演奏を想像していたのだ。

よい意味で、完全に裏をかかれた。

暗く過激だったのは中上健次であって、アイラーの音楽はまったく違っていた。

彼のサックスの音色には、突き抜けた明るさと自由がある。

伸び伸びとゆったりとして、深みがあるのだ。

その音は、広大な地平をどこまでも渡っていく。

アルバムは、別テイクを含めて11曲を含むが、

なんと言っても、最初の曲である「ラヴ・クライ」に尽きる。

大げさな表現は控えたいが、衝撃的な出会いだった。

冒頭、アルトサックスが大らかな叫びのように音を反復させ、

トランペットがこだまのようにシンクロする。

一瞬で祝祭的な気分になり、精霊や大地のイメージが湧く。

それだけの力強さがある。

サックスはアルバート、トランペットはドナルドの兄弟だ。

次の瞬間、異様な肉声が聴かれる。

アルバートがサックスから自前の声に切り替え、歌っているのだ。

異様ではあるが、大自然への祈りに似たその叫びは、

懐かしさをも感じさせる。ドナルドは、変わることなく協演する。

アラン・シルヴァのベース。その存在は、極めて重要だ。

バララン、ボロロンと、一挙に投げ出すように弾いて地鳴りを感じさせたり、

弓で弦を引っかき回すように、またはおどろに鳴らして不気味さを醸したり、

音階を上下に素早く移動し繰り返して夢幻性を出したり、

まさに自在な動きである。奇怪で呪術的な雰囲気作りが役割だ。

ミルフォード・グレイブスのドラムは、この曲の鼓動だ。大地は常に脈打つ。

アクセントのシンバルが、かすかな高揚を表現する。

また、楽隊や軍の太鼓を思わせるからか、衆の気配や賑やかさを感じる。

曲の最終部に、アルバートは再び肉声で歌う。

そして、常に従がったトランペットの音色が地平に消えると、

すべての生命が大地に回帰するのが感じられる。

4人で演奏しているとは思えない壮大さだ。

このアルバムは概して世評はよくない。

また、この曲はジャズなのか?、という疑問が湧くかもしれない。

ただ、4分足らずのこの曲が皮切りとなり、20代の終わりに、

アルバート・アイラーを何枚か聴くことになった。

中上健次が言ったとおり、激しく吹きまくる曲も多くある。

ただ、「LOVE CRY」で、あのように豊かな音色を奏でた人の演奏だ、

と思っていたからか、存外抵抗なく聴けた。

また、そういう音楽を欲していた時期だったのかもしれない。

けして、暗い音楽ではない。

30代に入り、子供たちの情操によくないとの理由で、

聴く機会がめったになくなった。

ただ、これらのアルバムには、独身気分の20代の自由さが横溢している。

2016年2月6日土曜日

“ほんとのもの”を問う 「ビロードうさぎ」

子どもの頃に親しんだ、“岩波の子どもの本”シリーズ。

心に刻まれた、愛着のある本だけで、軽く10冊は挙げられる。

そのなかで、今回取り上げるのは、「ビロードうさぎ」。石井桃子訳。

ビロードでできたうさぎは、ぼうやのクリスマスプレゼントのひとつ。

少し遊ばれて、そのあとは長い間、子供部屋のすみで暮らす。

ある晩、ぼうやに添い寝する犬のおもちゃが見当たらず、

ビロードうさぎが代役となる。

それから毎晩、うさぎはぼうやに抱かれて眠る。

ときが経つうち、うさぎは古ぼけて、みすぼらしくなる。

それでも、うさぎは幸せで一杯だった。

ぼうやにとっては、やはりきれいなうさぎに思えたから。

ところがあるとき、ぼうやがショウコウ熱に罹り、長く寝付いた。

ようやく治ったとき、うさぎはバイ菌の巣だと言われ、捨てられてしまう。

うさぎは悲しくなり、本ものの涙をポタリと落とす。

すると、涙が落ちたところから一本の花が咲き、なかから仙女が現れ、

うさぎを “みんなが、ほんとのうさぎと思うように” 変えてくれる・・・。

“ほんとのもの”が、この物語のテーマだ。

うさぎが、子供部屋のすみで暮らしていたときに、

一番古くからいる皮でできた馬と交わした会話が、心に迫る。

うさぎが、「みんな、じぶんは、ほんとのものだって、じまんしているけれど、

ほんとのものって、どんなもの?」と馬に尋ねるところからだ。

「・・ほんとのものというのは、なんでできているか、ということでは、ないのだよ」

「わたしたちの身の上に、おこることなのだ。

子どもが、おまえさんを、ながいこと、かわいがってくれるとする。

おまえさんをあいてに、あそぶだけでなく、しんから、かわいがってくれたとする。

そうすると、おまえさんは、ほんとのものになるのだよ」

うさぎは、またきく。「ほんとのものになるの、くるしい?」

「そりゃ、くるしいこともある」

「だが、ほんとのものになれたら、くるしいことなどは、かまわなくなるのだ」

「・・なんでも、たいてい、ほんとのものになるころには、

毛は、おおかたすりきれ、目はとれ、手足は、グラグラになって、

とてもぼろぼろになってしまうのだよ。

だが、そんなことは、どうでもいいのだ。

ほんとのものになってしまえば、もう、みっともないなんてことは、

なくなってしまうのだから。むろん、そういうことがわからない人たちには、

やっぱり、みっともなく見えるだろうがね。」

「・・いったん、ほんとのものになってしまえば、また、ほんとのものでなくなる、

ということはない。いつまでも、ほんとのもので、いられるのだ」

こうした言葉たちは、読んだ者の心に沁み入る。

そして、実際に、ぼうやに毎晩抱かれて眠るうさぎが、

あまりに幸せだったので、ビロードがみすぼらしくなり、

しっぽの縫い目もほどけ、鼻のあたりの色がはげたのに気がつかなかった、

というくだりに、強く共感する。

また、庭に置き忘れられ、泥だらけとなったうさぎを、

愚痴を言いながらしぶしぶ持ってきたばあやに、ぼうやは言う。

「そんなこと、いっちゃいけないよ。

これはおもちゃじゃないんだ。これは、ほんとのうさぎなんだよ!」

ここは、前半の山場だ。

“そのばん、うさぎは、あんまりうれしくて、ねむれないくらいでした。

おがくずでできた、小さいしんぞうは、あつくなって、はりさけそうでした・・

それで、ばあやまでが、つぎのあさ、うさぎを、ひろいあげたとき、いいました。

「まあ、このうさぎったら、ほんとに、りこうそうな顔を、してるじゃないの!」”

・ ・ ・ ・ ・

「こわれたおもちゃ」

武鹿悦子作詞・林光作曲

「こわれた おもちゃは どうしたの?」

つばめが はこんでいったのよ

おもちゃが うまれた おもちゃの くに

そこへ かえしに いったのよ

「こわれた おもちゃは また くるの?」

みんなが おおきくなったとき

おもちゃは ときどき おもいだして

そっと たずねてくるでしょう

・ ・ ・ ・ ・

「ビロードうさぎ」は、大きく次のシーンに分かれている。

* 子ども部屋。馬からの大切なメッセージ。

* ぼうやとの添い寝。春の到来。

* 素晴らしい夏。本物の野うさぎとの会話。

* “ほんとのもの”から、本物になる奇蹟。

後半部に、ビロードうさぎは、森で “生きたうさぎ”と会話する。

それまでは、うさぎはみな、おがくずが詰められており、

ゼンマイ仕掛けでないと動かないと、ビロードうさぎは思っていたのだ。

そしてこの場面は、仙女が ビロードうさぎを、

“すっかり、ほんとうのうさぎ”にする布石となっている。

前半で、おもちゃとしての“ほんとのもの”は何かを問い、

実際に、“ほんとのもの”になる。

後半では、本物の“ほんとのもの”とは何かを問い、

実際に、本物になる。

とてもわかりやすく、味わい深い構造だ。

ラストシーン。

本物になったうさぎが、森に遊びにきたぼうやに、嬉しそうに近づく。

ぼうやは、病気のときになくしたうさぎそっくりだと思う。

“けれども、ほんとは、あのビロードうさぎが、生きたうさぎにしてもらった、

お礼をいいにきたのだということを、ぼうやは、ゆめにもしりませんでした。”

心に残る、終わり方だと思う。

心に刻まれた、愛着のある本だけで、軽く10冊は挙げられる。

そのなかで、今回取り上げるのは、「ビロードうさぎ」。石井桃子訳。

ビロードでできたうさぎは、ぼうやのクリスマスプレゼントのひとつ。

少し遊ばれて、そのあとは長い間、子供部屋のすみで暮らす。

ある晩、ぼうやに添い寝する犬のおもちゃが見当たらず、

ビロードうさぎが代役となる。

それから毎晩、うさぎはぼうやに抱かれて眠る。

ときが経つうち、うさぎは古ぼけて、みすぼらしくなる。

それでも、うさぎは幸せで一杯だった。

ぼうやにとっては、やはりきれいなうさぎに思えたから。

ところがあるとき、ぼうやがショウコウ熱に罹り、長く寝付いた。

ようやく治ったとき、うさぎはバイ菌の巣だと言われ、捨てられてしまう。

うさぎは悲しくなり、本ものの涙をポタリと落とす。

すると、涙が落ちたところから一本の花が咲き、なかから仙女が現れ、

うさぎを “みんなが、ほんとのうさぎと思うように” 変えてくれる・・・。

“ほんとのもの”が、この物語のテーマだ。

うさぎが、子供部屋のすみで暮らしていたときに、

一番古くからいる皮でできた馬と交わした会話が、心に迫る。

うさぎが、「みんな、じぶんは、ほんとのものだって、じまんしているけれど、

ほんとのものって、どんなもの?」と馬に尋ねるところからだ。

「・・ほんとのものというのは、なんでできているか、ということでは、ないのだよ」

「わたしたちの身の上に、おこることなのだ。

子どもが、おまえさんを、ながいこと、かわいがってくれるとする。

おまえさんをあいてに、あそぶだけでなく、しんから、かわいがってくれたとする。

そうすると、おまえさんは、ほんとのものになるのだよ」

うさぎは、またきく。「ほんとのものになるの、くるしい?」

「そりゃ、くるしいこともある」

「だが、ほんとのものになれたら、くるしいことなどは、かまわなくなるのだ」

「・・なんでも、たいてい、ほんとのものになるころには、

毛は、おおかたすりきれ、目はとれ、手足は、グラグラになって、

とてもぼろぼろになってしまうのだよ。

だが、そんなことは、どうでもいいのだ。

ほんとのものになってしまえば、もう、みっともないなんてことは、

なくなってしまうのだから。むろん、そういうことがわからない人たちには、

やっぱり、みっともなく見えるだろうがね。」

「・・いったん、ほんとのものになってしまえば、また、ほんとのものでなくなる、

ということはない。いつまでも、ほんとのもので、いられるのだ」

こうした言葉たちは、読んだ者の心に沁み入る。

そして、実際に、ぼうやに毎晩抱かれて眠るうさぎが、

あまりに幸せだったので、ビロードがみすぼらしくなり、

しっぽの縫い目もほどけ、鼻のあたりの色がはげたのに気がつかなかった、

というくだりに、強く共感する。

また、庭に置き忘れられ、泥だらけとなったうさぎを、

愚痴を言いながらしぶしぶ持ってきたばあやに、ぼうやは言う。

「そんなこと、いっちゃいけないよ。

これはおもちゃじゃないんだ。これは、ほんとのうさぎなんだよ!」

ここは、前半の山場だ。

“そのばん、うさぎは、あんまりうれしくて、ねむれないくらいでした。

おがくずでできた、小さいしんぞうは、あつくなって、はりさけそうでした・・

それで、ばあやまでが、つぎのあさ、うさぎを、ひろいあげたとき、いいました。

「まあ、このうさぎったら、ほんとに、りこうそうな顔を、してるじゃないの!」”

・ ・ ・ ・ ・

「こわれたおもちゃ」

武鹿悦子作詞・林光作曲

「こわれた おもちゃは どうしたの?」

つばめが はこんでいったのよ

おもちゃが うまれた おもちゃの くに

そこへ かえしに いったのよ

「こわれた おもちゃは また くるの?」

みんなが おおきくなったとき

おもちゃは ときどき おもいだして

そっと たずねてくるでしょう

・ ・ ・ ・ ・

「ビロードうさぎ」は、大きく次のシーンに分かれている。

* 子ども部屋。馬からの大切なメッセージ。

* ぼうやとの添い寝。春の到来。

* 素晴らしい夏。本物の野うさぎとの会話。

* “ほんとのもの”から、本物になる奇蹟。

後半部に、ビロードうさぎは、森で “生きたうさぎ”と会話する。

それまでは、うさぎはみな、おがくずが詰められており、

ゼンマイ仕掛けでないと動かないと、ビロードうさぎは思っていたのだ。

そしてこの場面は、仙女が ビロードうさぎを、

“すっかり、ほんとうのうさぎ”にする布石となっている。

前半で、おもちゃとしての“ほんとのもの”は何かを問い、

実際に、“ほんとのもの”になる。

後半では、本物の“ほんとのもの”とは何かを問い、

実際に、本物になる。

とてもわかりやすく、味わい深い構造だ。

ラストシーン。

本物になったうさぎが、森に遊びにきたぼうやに、嬉しそうに近づく。

ぼうやは、病気のときになくしたうさぎそっくりだと思う。

“けれども、ほんとは、あのビロードうさぎが、生きたうさぎにしてもらった、

お礼をいいにきたのだということを、ぼうやは、ゆめにもしりませんでした。”

心に残る、終わり方だと思う。

2016年1月31日日曜日

驚異と神秘への誘い ベルヌ「地底の探検」

1970年のある地方都市。

父に連れられて街なかへ行った帰り、

おそらくは父の思いつきで、バスではなく徒歩で

自宅まで戻る途中だった。

すでに夜で、しかも霧が出ていた。

父も歩くのは初めてらしく、どう道をたどったのか、

古本屋に偶然出くわした。

店の灯りが暗い路面を照らしている。

店に入ると、子供心に大きな空間だと思った。

本ばかりでなく、玩具や切手なども置いてあり、

夜なのに他の客もいて、にぎやかだ。

しばらく見回ってから、宇宙切手のセットを父に買ってもらい、

その店を出た。

角を曲がるときに振り返ると、夜霧を透かして店の灯りが

ぼうっと見えたのを覚えている。

またその店を再訪したくて、日中に父にせがんで連れて行ってもらった。

ところが、父が思うあたりをいくら探しても、店が見つからない。

結局、その日は店を見つけず終いだった。

父は、霧の夜に入ったあの店は、

実はまぼろしだったんじゃないか、と言いだした。

宇宙切手もカラフルであるが、その時分に収集していた日本切手と比べると

シールみたいで、化かされているかもしれない、というのだ。

母も興が乗って、今度は母や妹も含め4人で、古本屋を探しに行った。

そして・・・、その店はあった。

昼間に入ってみると、神秘性は薄れたが、

やはり品揃えはよく、よい店だったのだと思う。

前置きが長くなったが、その店で買ってもらったのが、

“ベルヌ名作全集6「地底の探検」”だ。

ジュール・ヴェルヌの著作との、初めての出会いである。

冒頭から、ルーン文字、スナイフェトル、スカルザリスなどの

謎めいた言葉が出てきて、胸を躍らせる。

また、旅の間に何度も登場する錬金術師の名、

アルトニ・サクヌッセムという響きもよい。

彼が文字どおり、驚異と神秘の世界へ誘うのだ。

この小説は、冒険の山場がいくつもあって面白く、何度も読み返した。

途中で行き止まりとなり、引き返すうちに水がなくなる場面、

それに、主人公のアクセルが、連れとはぐれてしまう場面は

文字どおり、息苦しい展開だ。

地底の海のイカダ航での、海獣との遭遇、嵐の襲来、計器の不調など

その後も立て続けに事件が発生する。

漂着後には、古代生物の骨や人類のミイラなどを発見したのも束の間、

生きたマストドンの群れと、それに対峙する巨人の出現が恐怖の頂点である。

(「憑かれた女」で引用した。)

終盤は、トンネルを塞ぐ巨大な花崗岩を火薬で爆破した衝撃で、

大量の海水と共にイカダが流され、次第に地底ではなく地上の方へ、

真っ暗ななか、時速50キロでで持ち上げられる。

そして遂に、噴火口から吹き飛ばされて、何とか地上にたどり着く。

アイスランドの荒涼とした地と旧火山の噴火口から始まった探検は、

イタリアはストロンボリ島の活火山から脱出して、大団円を迎える。

いや、それは大団円だったのか。

彼らは、目指していた地球の中心地へ行けないのである。

それでも、この冒険者たちのすがすがしさはどうだろう。

様々な困難を乗り越えて、北の国から南の島へ到達した、

その達成感が感じられる。

大学の先輩は、子供のころ同じ本を読んで、

「あれは地球の中心へ行けなかったところがよい」と言った。

それもまた、ひとつの見方だと思う。

***

この本は児童書であり、随所に挿絵があるが、それがまた臨場感を高める。

画家は司修。好きな画家であり、文筆家である。

この本の挿絵は、いま見ても素敵な絵が多い。

ただ、岩の爆破から噴火口へ昇っていく過程の3枚の挿絵は、

他の絵とトーンが異なっている。人物表現が突然リアルになるのだ。

謎が解けたのは、この本を買って10年くらいあと。

愛読するもう1冊のヴェルヌ著作、「海底二万海里」の挿絵から、

人物をコラージュしていたのだ。

高校時代のあるとき、「地底の探検」の2枚の挿絵が、

ネモ船長であることに気づいた。

そして確かめるうちに、岩の爆破シーンで身を伏せている人物が、

なんと、南の島で極楽鳥をつかまえるコンセーユであることが判明した。

あのときは、まったく面白くて大声で笑った。

司修は、仕事の終盤に来て、手抜きをしたのだと思っている。

さて、「地底の探検」の冒険者は、前述の若者アクセルと、

その伯父のリーデンブロック博士、そして従者のハンスである。

それぞれの個性が面白い。そして、この3人の個性は、

そのまま「海底二万海里」の3人に受け継がれている。

常識的な観察者で、語り部となるアクセルとアロナックス。

情はあるが、短気で気難し屋のリーデンブロックとネッドランド。

無口で忍耐強い従者のハンスとコンセーユ、である。

登場人物で特筆すべきは、リーデンブロックで、

好きなポール・デルヴォーの展覧会で、

彼が何枚の絵にも登場していた。

司修の絵とは異なるのは当然だが、あまりに個性的で若いイメージのため、

しばらくはデルヴォーが創作したのだと思っていた。

ところが、文庫本の原著を見直したところ、冒頭にそのままの姿が載っていた。

画家、エドゥアール・リウーの創造だったのである。

父に連れられて街なかへ行った帰り、

おそらくは父の思いつきで、バスではなく徒歩で

自宅まで戻る途中だった。

すでに夜で、しかも霧が出ていた。

父も歩くのは初めてらしく、どう道をたどったのか、

古本屋に偶然出くわした。

店の灯りが暗い路面を照らしている。

店に入ると、子供心に大きな空間だと思った。

本ばかりでなく、玩具や切手なども置いてあり、

夜なのに他の客もいて、にぎやかだ。

しばらく見回ってから、宇宙切手のセットを父に買ってもらい、

その店を出た。

角を曲がるときに振り返ると、夜霧を透かして店の灯りが

ぼうっと見えたのを覚えている。

またその店を再訪したくて、日中に父にせがんで連れて行ってもらった。

ところが、父が思うあたりをいくら探しても、店が見つからない。

結局、その日は店を見つけず終いだった。

父は、霧の夜に入ったあの店は、

実はまぼろしだったんじゃないか、と言いだした。

宇宙切手もカラフルであるが、その時分に収集していた日本切手と比べると

シールみたいで、化かされているかもしれない、というのだ。

母も興が乗って、今度は母や妹も含め4人で、古本屋を探しに行った。

そして・・・、その店はあった。

昼間に入ってみると、神秘性は薄れたが、

やはり品揃えはよく、よい店だったのだと思う。

前置きが長くなったが、その店で買ってもらったのが、

“ベルヌ名作全集6「地底の探検」”だ。

ジュール・ヴェルヌの著作との、初めての出会いである。

|

| 1968年 偕成社刊 「地底の探検」 |

|

| 「地底の探検」裏表紙 |

謎めいた言葉が出てきて、胸を躍らせる。

また、旅の間に何度も登場する錬金術師の名、

アルトニ・サクヌッセムという響きもよい。

彼が文字どおり、驚異と神秘の世界へ誘うのだ。

この小説は、冒険の山場がいくつもあって面白く、何度も読み返した。

途中で行き止まりとなり、引き返すうちに水がなくなる場面、

それに、主人公のアクセルが、連れとはぐれてしまう場面は

文字どおり、息苦しい展開だ。

地底の海のイカダ航での、海獣との遭遇、嵐の襲来、計器の不調など

その後も立て続けに事件が発生する。

漂着後には、古代生物の骨や人類のミイラなどを発見したのも束の間、

生きたマストドンの群れと、それに対峙する巨人の出現が恐怖の頂点である。

(「憑かれた女」で引用した。)

終盤は、トンネルを塞ぐ巨大な花崗岩を火薬で爆破した衝撃で、

大量の海水と共にイカダが流され、次第に地底ではなく地上の方へ、

真っ暗ななか、時速50キロでで持ち上げられる。

そして遂に、噴火口から吹き飛ばされて、何とか地上にたどり着く。

アイスランドの荒涼とした地と旧火山の噴火口から始まった探検は、

イタリアはストロンボリ島の活火山から脱出して、大団円を迎える。

いや、それは大団円だったのか。

彼らは、目指していた地球の中心地へ行けないのである。

それでも、この冒険者たちのすがすがしさはどうだろう。

様々な困難を乗り越えて、北の国から南の島へ到達した、

その達成感が感じられる。

大学の先輩は、子供のころ同じ本を読んで、

「あれは地球の中心へ行けなかったところがよい」と言った。

それもまた、ひとつの見方だと思う。

***

この本は児童書であり、随所に挿絵があるが、それがまた臨場感を高める。

画家は司修。好きな画家であり、文筆家である。

この本の挿絵は、いま見ても素敵な絵が多い。

ただ、岩の爆破から噴火口へ昇っていく過程の3枚の挿絵は、

他の絵とトーンが異なっている。人物表現が突然リアルになるのだ。

謎が解けたのは、この本を買って10年くらいあと。

愛読するもう1冊のヴェルヌ著作、「海底二万海里」の挿絵から、

人物をコラージュしていたのだ。

|

| 「海底二万海里」挿絵 |

|

| (同上) |

ネモ船長であることに気づいた。

そして確かめるうちに、岩の爆破シーンで身を伏せている人物が、

なんと、南の島で極楽鳥をつかまえるコンセーユであることが判明した。

あのときは、まったく面白くて大声で笑った。

|

| 「海底二万海里」挿絵 |

さて、「地底の探検」の冒険者は、前述の若者アクセルと、

その伯父のリーデンブロック博士、そして従者のハンスである。

それぞれの個性が面白い。そして、この3人の個性は、

そのまま「海底二万海里」の3人に受け継がれている。

常識的な観察者で、語り部となるアクセルとアロナックス。

情はあるが、短気で気難し屋のリーデンブロックとネッドランド。

無口で忍耐強い従者のハンスとコンセーユ、である。

登場人物で特筆すべきは、リーデンブロックで、

好きなポール・デルヴォーの展覧会で、

彼が何枚の絵にも登場していた。

|

| ポール・デルヴォー 「月の位相Ⅱ」 |

司修の絵とは異なるのは当然だが、あまりに個性的で若いイメージのため、

しばらくはデルヴォーが創作したのだと思っていた。

ところが、文庫本の原著を見直したところ、冒頭にそのままの姿が載っていた。

画家、エドゥアール・リウーの創造だったのである。

|

| 「地底旅行」 エドゥアール・リウーの挿絵 |

2016年1月23日土曜日

溶け出す光に魅入られた画家 高島野十郎

最初に目にした絵は、焔をあげる短いろうそくだった。

それらが何枚もあるという。

それぞれのろうそくは、闇のなかや、

焔によってほのかに明るくなった空間のなかで、

いずれも孤独さをたたえながら焔を揺らす。

ろうそくの胴体よりも、焔の方がずっと長い。

いずれも、芯の根元はかすかに青く、

芯のまわりは、卵型にやや暗い。

そして、その中心部から上へ焔が伸びて、

鮮やかな黄色で燃え上がり、先は赤く染まっている。

また、焔のすぐ外側には、蝋が気化したような

赤い霧状のものが見える。

焔はチチチと高温で燃えているが、景色は暖かではなく、

その描写は寂寥を醸している。

これらのろうそくの絵に惹かれ、高島野十郎の画集と評伝を買った。

2008年のことだ。

本屋で画集をめくり始めて目に入ったのは、冒頭にある月夜の絵たちだ。

夜空に、煌々と満月が照っている。

空は、月の光が溶け出て、漆黒ではなく、

群青だったり、薄墨だったり、深緑だったりする。

丁寧に塗られた夜空を背景に、満月がぽんと浮かぶ絵。

月は輪郭線があるにせよ、ろうそくの焔と同様に、

そのまわりは白く霧状に描かれている。

高島は、なぜこのような絵を描いたのか。

ろうそくの焔といい、夜空の月といい、

暗さのなかに浮かび上がる光がモチーフである。

彼は、身近な対象のなかから、そのような光を放つ物体を

描きたかったのではないか。

もうひとつ、彼は太陽も描いている。

照度の高さ故に、その輪郭線はほどんどなく、

黄色い放射状のグラデーションである。

画集のどの絵も、林や草山の向こうに照り輝く光が見られ、

まるで隕石が爆発した直後のようだ。

それらの絵は孤高ながら、ろうそくや月夜とは異なる、

激しさや力強さを感じる。

ただ、3つのテーマの共通点は、光を放つ物体を対象とし、

それらの光があたりに溶け出しているさまを描いていることにある。

高島は、光が放たれて辺りに溶け出す光景に魅入られたからこそ、

幾枚も同じテーマで描いたのだと思う。

・・・

彼は、風景画や静物画を多く描いた。その描写は精緻で丁寧だ。

東京大学で水産学を学んだという、その観察眼が

そのようなタッチを産んだという。

画集を眺めていても、魅力的な絵が多い。

高島が文章を徒然に書いたノートが残されている。

そのなかの歌を引用する。

花は散り世はこともなくひたすらに

たゞあかあかと陽は照りてあり

それらが何枚もあるという。

それぞれのろうそくは、闇のなかや、

焔によってほのかに明るくなった空間のなかで、

いずれも孤独さをたたえながら焔を揺らす。

ろうそくの胴体よりも、焔の方がずっと長い。

いずれも、芯の根元はかすかに青く、

芯のまわりは、卵型にやや暗い。

そして、その中心部から上へ焔が伸びて、

鮮やかな黄色で燃え上がり、先は赤く染まっている。

また、焔のすぐ外側には、蝋が気化したような

赤い霧状のものが見える。

焔はチチチと高温で燃えているが、景色は暖かではなく、

その描写は寂寥を醸している。

これらのろうそくの絵に惹かれ、高島野十郎の画集と評伝を買った。

2008年のことだ。

本屋で画集をめくり始めて目に入ったのは、冒頭にある月夜の絵たちだ。

夜空に、煌々と満月が照っている。

空は、月の光が溶け出て、漆黒ではなく、

群青だったり、薄墨だったり、深緑だったりする。

丁寧に塗られた夜空を背景に、満月がぽんと浮かぶ絵。

月は輪郭線があるにせよ、ろうそくの焔と同様に、

そのまわりは白く霧状に描かれている。

高島は、なぜこのような絵を描いたのか。

ろうそくの焔といい、夜空の月といい、

暗さのなかに浮かび上がる光がモチーフである。

彼は、身近な対象のなかから、そのような光を放つ物体を

描きたかったのではないか。

もうひとつ、彼は太陽も描いている。

照度の高さ故に、その輪郭線はほどんどなく、

黄色い放射状のグラデーションである。

画集のどの絵も、林や草山の向こうに照り輝く光が見られ、

まるで隕石が爆発した直後のようだ。

それらの絵は孤高ながら、ろうそくや月夜とは異なる、

激しさや力強さを感じる。

ただ、3つのテーマの共通点は、光を放つ物体を対象とし、

それらの光があたりに溶け出しているさまを描いていることにある。

高島は、光が放たれて辺りに溶け出す光景に魅入られたからこそ、

幾枚も同じテーマで描いたのだと思う。

・・・

彼は、風景画や静物画を多く描いた。その描写は精緻で丁寧だ。

東京大学で水産学を学んだという、その観察眼が

そのようなタッチを産んだという。

画集を眺めていても、魅力的な絵が多い。

|

| 「秋たけなは」 |

|

| 「早春」 |

そのなかの歌を引用する。

花は散り世はこともなくひたすらに

たゞあかあかと陽は照りてあり

登録:

投稿 (Atom)