そこに、ランヒル・コートという城館がある。

資産家の叔母と流浪生活を送る25歳のイズベルは

その館が気に入り、婚約者であるマーシャルを通じて、

城館の持ち主であるジャッジに譲渡を申し込む。

ジャッジは58歳のやもめ。

二十歳下の妻を亡くしたばかりで、当初は館を売るのを断るが、

じきにイズベルへの譲渡に、気が変わる。

実は、イズベルは、マーシャルや叔母と最初に下見をした際に、

館のなかで、ぶうんと震動するような低く妖しい音を聴いた。

聞き耳を立てていると、急に心のとても深いところにある琴線に

触れられた気がした。

一度も触れられたことがない琴線。パッションそのものだ。

それは、彼女のみが感じられる音であり、感覚だった。

また、彼女は、ランヒル・コートの由来についても知ることになる。

それは、6世紀からの歴史があり、ウルフの塔と呼ばれていた。

ランヒル(丘)には、トロールが住んでおり、

塔の部屋の一部を消し去ってしまうという伝説も存在した。

再び下見に訪れた際、イズベルは鏡のなかに、

普段見る自分とは異なる自分を見る。

性的な甘美さに満ち溢れ、何もかもが魅惑たっぷりに見える自分。

そして、今までは見えなかった階段が、突然出現するのを見る。

階段を昇って、イーストルームという幻の部屋へ入り、

そこで、やはり何かに導かれたジャッジと出会う。

彼は、血色がよく、品格が落ち、精力的で、45歳程度にしか見えない。

窓からは陽光が射し、草や土や花々の新鮮で甘美な香りが入り込む。

館の敷地は消えてしまい、自然豊かな景色が広がる。

大昔のサクソン人のような服をまとう大男がひとり、

向こう向きのまま、古風な弦楽器を奏でている。

その音色は低く、大自然の風景そのものの声で、

聴いていると、繊細で情熱的な思念を強く感じる。

イズベルは、情熱的な大胆さでジャッジに身を任せようとするが

ふと新たな音色に我に帰り、白けた気持ちで部屋を出る。

その幻の世界で、3度ジャッジに遭った際に、

彼はこの謎を解くために、楽器を奏でる大男の方へ向かう。

イーストルームの窓から彼らを見るイズベル。

と、大男に正面から向き合ったジャッジは、

その顔を見、驚愕の表情を浮かべると、その場に倒れ伏す。

そして、イズベルも気を失い、その甘美で悲劇的な逢瀬は

終わりを告げる。

・・・

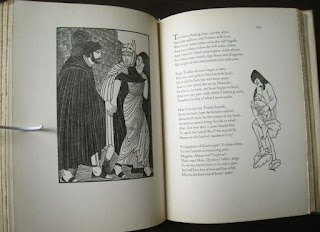

以上は、デイヴィッド・リンゼイ著、「憑かれた女」の粗筋である。

14年前に初めて読み、豊かな幻想性と神秘的な官能性を感じた。

夢幻の世界に入り込むため、今までに何回か読み返した小説だ。

舞台は、20世紀とはいえ、いまだ奥ゆかしい秩序に覆われる英国。

主人公のイズベルは、「全体に気品があり、身のこなしも優美」だが、

婚約者に対して、

「愛情という点で一番高い値段をつけてくれる人に自分を売るかもしれない」

と公言するような女性だ。また、「愛はもっと強いものでなくちゃ」と貪欲である。

そのような女性が、館で最初に妖しい音色を聞き、

「歓喜の情とともに、心が責め苦に苛まれたような恐ろしい絶望感を束の間、感じた」

というように、麻薬のような、甘美で恐ろしい官能に惹かれていく。

日頃の束縛から解放され、自分の欲望に正直になれる、

古典的に抑えた筆致で描かれるそのくだりが、この小説の妙である。

また、この作品の決定的な魅力は、

ウルフの塔の伝説に基づく、不思議で幻想的な雰囲気だ。

イーストルームでの逢瀬の場面は、読者の視覚、聴覚、嗅覚、触角に訴え、

甘美な世界のなかで、後ろ向きの大男への得体のしれない恐怖も感じるなど、

神秘的なイマジネーションの宝庫だ。

特に、かの大男の存在は、ヴェルヌの「地底旅行」に一瞬だけ遠景に登場する、

太古の生物と闘う巨人の恐怖を彷彿とさせる。

それにしても、ジャッジをショック死させた、大男の顔つき、表情は、

どのようなものだったのだろう。

たとえば、顔があるところに、真っ暗な真空が開いている。

または、その顔が自分のものと同じで、

当初の無表情から薄ら笑いが浮かび、急激に顔つきの品性を落としていき、

最後には獣の顔に変わる・・、というイメージ。それも恐ろしい。

さて、この小説の主軸はもちろん、

イズベルとジャッジの運命的な出会いと悲劇的な結末だが、

それに対比して、叔母とマーシャルの俗っぽさや現代性も愉しむこともできる。

他の男に入れ込んでしまった恋人とのよりを、

マーシャルが友人を介して戻す予感を感じさせながら、さらっと終わるところが

劇的世界から日常に戻った安心とちょっとしたユーモアを感じさせる。

|

| 「憑かれた女」(サンリオ文庫;1981年刊) |